Albinea, terra enologica per naturale vocazione, oggi accanto alle produzioni dei vini Lambrusco e Spergola, si affiancano le produzioni di Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, Parmigiano-Reggiano, erbazzone, ciccioli e tante altre prelibatezze.

Caseifici, acetaie, cantine, fattorie didattiche, botteghe artigiane sono liete di accogliere i visitatori per osservare i processi produttivi, assaggiare i prodotti, fare acquisti nei loro stabilimenti.

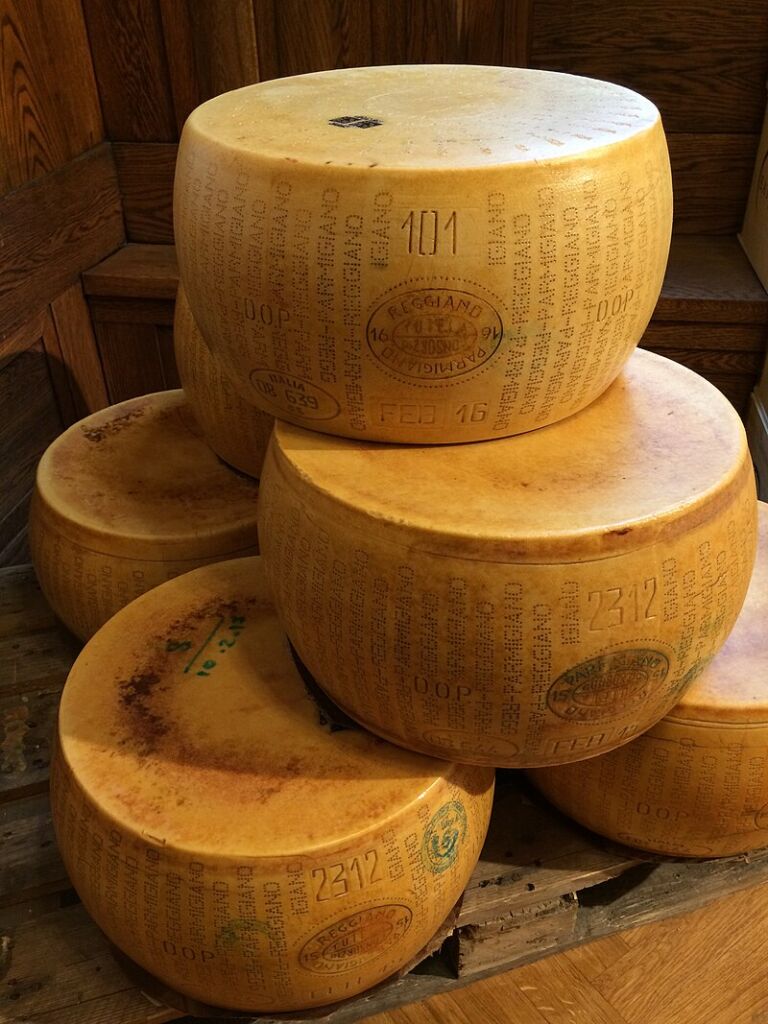

Parmigiano Reggiano DOP

Il Parmigiano-Reggiano è un noto formaggio dell’Italia settentrionale tutelato dalla Denominazione d’Origine Protetta. Rientra nella tipologia dei formaggi a pasta dura, di cui è considerato il più rappresentativo. Le origini di questo formaggio risalgono al Medioevo e vengono generalmente collocate attorno al XII secolo. Storicamente la culla del parmigiano Reggiano fu nel XII secolo accanto ai grandi monasteri e possenti castelli in cui comparvero i primi caselli: piccoli edifici a pianta quadrata o poligonale dove avveniva la lavorazione del latte. Il Parmigiano-Reggiano si è rapidamente diffuso nell’attuale comprensorio situato a sud del Po, nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena, toccando anche parte delle province di Bologna e Mantova.

Il Parmigiano-Reggiano è un noto formaggio dell’Italia settentrionale tutelato dalla Denominazione d’Origine Protetta. Rientra nella tipologia dei formaggi a pasta dura, di cui è considerato il più rappresentativo. Le origini di questo formaggio risalgono al Medioevo e vengono generalmente collocate attorno al XII secolo. Storicamente la culla del parmigiano Reggiano fu nel XII secolo accanto ai grandi monasteri e possenti castelli in cui comparvero i primi caselli: piccoli edifici a pianta quadrata o poligonale dove avveniva la lavorazione del latte. Il Parmigiano-Reggiano si è rapidamente diffuso nell’attuale comprensorio situato a sud del Po, nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena, toccando anche parte delle province di Bologna e Mantova.

Attualmente gran parte della produzione del Parmigiano-Reggiano avviene con latte prodotto da vacche Frisone, introdotte nel territorio nel corso del Novecento, ma la razza tradizionalmente sfruttata per la produzione del formaggio è la Vacca Rossa Reggiana, a triplice attitudine (latte, lavoro e carne), introdotta probabilmente dai Longobardi.

Informazioni: Consorzio di Tutela del Parmigiano Reggiano

Il cappelletto reggiano

Il cappelletto reggiano è una tipologia di pasta all’uovo ripiena, rigorosamente chiusa a mano per ottenere la tipica forma “a ombelico”.

Il cappelletto reggiano è una tipologia di pasta all’uovo ripiena, rigorosamente chiusa a mano per ottenere la tipica forma “a ombelico”.

La storia del cappelletto reggiano inizia già in epoca tardo medievale (XIII-XIV secolo), nelle cucine contadine, dove gli ingredienti erano di facile reperibilità, e probabilmente anche nei conventi della città di Reggio Emilia, in cui ogni cibo non veniva certamente buttato, ma anzi, trasformato in qualcos’altro, spesso ancora più buono. Quindi arrosti e carni già cotte e stracotte, se avanzate, venivano pestate nel mortaio e unite a pane e formaggio grattugiati, aggiungendo delle spezie delicate. Per questo ancora oggi il ripieno viene chiamato “pesto”, perché pestato nel mortaio.

Sin da subito, nonostante le caratteristiche da ricetta “di recupero”, divenne il piatto della festa per eccellenza, diffondendosi su tutto il territorio dell’attuale provincia di Reggio Emilia.

Ancora oggi, i caplèt vengono preparati tradizionalmente in casa per il pranzo della domenica e delle solennità religiose, ma anche per tutte le altre occasioni di festa in famiglia. I ristoranti del territorio li propongono nei loro menù come primo piatto tradizionale più rappresentativo della provincia reggiana.

Proprio per il forte legame con il territorio, è il primo prodotto per cui è stato avviato il percorso di riconoscimento De.C.O., approvando il relativo “Disciplinare di produzione del Cappelletto Reggiano (Caplèt)”.

Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia DOP

Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia è il nome di un prodotto tradizionale di alta qualità e tutelato dal marchio di Denominazione d’Origine Protetta, ottenuto per fermentazione e affinamento di mosti d’uva cotti provenienti esclusivamente dalla provincia di Reggio Emilia.

La produzione, consentita solo all’interno del territorio provinciale di Reggio Emilia, è regolamentata da un disciplinare rigoroso e restrittivo.

Le sue antiche origini sono in gran parte sconosciute e circondano di mistero questo prodotto, la prima idea, le tecniche per ottenerlo, il ‘’modus operandi’’ trasmesso di padre in figlio in quello che oggi si chiama ‘’know how’’. Lo scritto più antico di cui si è a conoscenza e che parla di Aceto Balsamico Tradizionale risale al 1046, quando il bavarese imperatore del Sacro Romano Impero Enrico III, in viaggio verso Roma per l’incoronazione, fece tappa a Piacenza. Ivi incontrò Bonifacio, marchese di Toscana e padre di Matilde di Canossa, al quale chiese di dargli in dono un aceto speciale che «aveva udito farsi colà perfettissimo».

La sua unicità è frutto esclusivamente del processo di fermentazione zuccherina e acetica del mosto cotto che viene poi sottoposto a un lungo periodo di invecchiamento e affinamento in una “batteria” di piccole botti. Il processo di trasformazione del mosto può avvenire solo nelle particolari condizioni ambientali e climatiche tipiche dei sottotetti delle vecchie abitazioni e solo in un territorio piuttosto limitato, caratterizzato da inverni rigidi e estati calde e ventilate.

Informazioni: Consorzio di tutela dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia

Erbazzone

L’erbazzone è una tipica specialità gastronomica reggiana. In dialetto viene chiamato “scarpasòun”, perché, nella sua preparazione, le umili famiglie contadine usavano anche il fusto bianco, cioè la scarpa, della bietola. Lo scarpazzone è quindi “di stagione” da fine giugno ai Santi, il periodo di crescita delle bietole.

L’erbazzone in pratica è una torta salata composta da un fondo di pasta (detta Fuiada), ripieno per due centimetri con un impasto di bietole lesse (a volte unite con spinaci lesse), uovo,scalogno, cipolla, aglio e tanto Parmigiano-Reggiano. Viene poi richiuso con un altro strato di pasta cosparso di lardelli o pezzetti di pancetta e punzecchiato con la forchetta.

Variazioni recenti prevedono l’uso della pasta sfoglia o la ricotta vaccina nell’impasto. Derivano dall’erbazzone le chizze salate, diffuse nel reggiano, e gli erbazzoncini. Le prime sono dei quadretti di pasta sfoglia cotta al forno con il medesimo ripieno dell’erbazzone, i secondi sono delle piccole losanghe di pasta, ripiene con lo stesso impasto dell’erbazzone e fritte nello strutto, molto simili allo gnocco fritto.

I ciccioli

I ciccioli frolli sono una specialità tipica dell’Emilia e della provincia di Mantova, cioè delle zone d’Italia in cui l’allevamento del maiale è sempre stato assai diffuso e radicato nella cultura e nella storia. I ciccioli sono un cibo squisito, nati come alimento per i più poveri ora sono considerati una prelibatezza anche dai palati più fini. Ottenuti dalla fusione dei grassi del maiale e dalla filtratura dello strutto, i ciccioli frolli sono uno stuzzichino adatto sia come antipasto o sia come snack spezza-fame.

Lambrusco reggiano DOC

Il termine Lambrusco indica una serie di vitigni differenti e il vino prodotto con questi. Le uve del Lambrusco sono rosse, coltivate maggiormente in Emilia Romagna e nelle province di Modena e Reggio Emilia. Vengono utilizzate per produrre uno dei pochi vini rossi o rosé frizzanti. Il Lambrusco Reggiano dalla schiuma vivace ed evanescente possiede un gradevole profumo che varia dal fruttato al floreale, con un gusto fresco e fragrante . L’etimologia del nome è incerta, esistono principalmente due ipotesi al proposito.

Il termine Lambrusco indica una serie di vitigni differenti e il vino prodotto con questi. Le uve del Lambrusco sono rosse, coltivate maggiormente in Emilia Romagna e nelle province di Modena e Reggio Emilia. Vengono utilizzate per produrre uno dei pochi vini rossi o rosé frizzanti. Il Lambrusco Reggiano dalla schiuma vivace ed evanescente possiede un gradevole profumo che varia dal fruttato al floreale, con un gusto fresco e fragrante . L’etimologia del nome è incerta, esistono principalmente due ipotesi al proposito.

La prima vuole che il nome derivi da labrum (margine dei campi) e ruscum (pianta spontanea): la vite la(m)brusca sarebbe quella che cresce incolta ai margini dei campi. Le testimonianze relative all’esistenza del Lambrusco ruotano attorno all’origine stessa del nome. Il significato di pianta spontanea, selvatica, può essere ricondotto in seguito al rinvenimento di semi di vite silvestre (selvatica) proprio nelle zone di produzione attuale del Lambrusco. Testimonianze dirette ci giungono dai latini e precisamente da Virgilio, nativo del mantovano, altra preziosa zona di produzione attuale, il quale parla dell’esistenza della vitis labrusca duemila anni fa, nella sua quinta bucolica.

Informazioni: Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini reggiani

La Spergola

Questa storia comincia lungo le prime colline reggiane, in una zona che unisce cultura e bellezza del territorio. Qui trova il suo territorio la Spergola di Scandiano, un vitigno a bacca bianca dalle radici millenarie. Le prime tracce della locale tradizione viticola risalgono all’undicesimo secolo, nei possedimenti della Contessa Matilde di Canossa, viceregina d’Italia. La leggenda narra di un dono fatto dalla Contessa a Papa Gregorio VII, che consisteva in una piccola partita di questo soave vino bianco.

Nel XVI secolo Bianca Cappello, Granduchessa di Toscana, moglie di Francesco I de Medici, nelle sue memorie di viaggio cita il “buon vino fresco e frizzante” di Scandiano. Le annotazioni storiche si susseguono fra nobili in cerca di prodotti esclusivi e agronomi che ne individuano le peculiarità botaniche.

La Spergola è un vitigno che trova il suo habitat ideale nei terreni argillosi e ricchi di gesso e ha una buona resistenza alla siccità. Viene detta “alata” perché i grappoli principali sono sempre accompagnati da un grappolo più piccolo, simile a una piccola ala. Il grappolo si presenta mediamente denso con acini medio-piccoli e la buccia pruinosa di color verde-giallo. Il vitigno Spergola consente di ottenere un vino bianco che nella versione frizzante o spumante presenta un colore giallo paglierino scarico con tenui riflessi verdolini, un delicato profumo di fiori e di mela verde e un gusto fragrante dotato di buona acidità. Come vino tranquillo, grazi a una leggera surmaturazione delle uve la Spergola si carica di profumi più intensi ed eleganti, acquisisce una buona struttura e un armonico equilibrio acidulo che gli consentono di chiudere con un retrogusto lungo e persistente.

Le prime testimonianze scritte relative al vitigno Spergola risalgono al XV secolo, quando fu citato da Bianca Cappello, Granduchessa di Toscana. Nel corso della storia vi sono stati associati diversi nomi: Pomoria, Pellegrina, Spergolina o Spargolina sono alcuni dei modi con cui nel passato ci si riferiva a questo vino. Si tratta quindi di un vitigno autoctono molto antico, che per molto tempo è stato confuso con il Sauvignon. Nel 2000 un’analisi sul dna di questo vitigno ha dimostrato definitivamente la diversità genetica rispetto al Sauvignon, consentendo la registrazione della Spergola nel Catalogo Nazionale delle Varietà della Vite e quindi l’inserimento nella DOC Colli di Scandiano e Canossa. Oggi cinque produttori hanno scelto di puntare sull’unicità di questo vitigno e di valorizzarlo al meglio formando la Compagnia della Spergola.

Tranquillo, frizzante (secco, semisecco, dolce), spumante o passito, il vino da uve Spergola mantiene una personalità inconfondibile data dalla sua struttura e freschezza.

Come vino secco accompagna con gusto il pranzo della domenica: antipasti, primi piatti a base di pesce, pasta ripiena, secondi piatti leggeri e salumi, o ancora con il Parmigiano Reggiano. La versione dolce è adatta invece a torte da forno, biscotti, zuppa inglese. Ma il massimo del gusto, a conclusione di un pasto in famiglia, si raggiunge inzuppando in questo vino un pezzetto di ciambella.

La compagnia della Spergola

Siamo nel cuore dell’Emilia enoica, terra essenzialmente di Lambrusco, ma che, grazie ad un manipolo di cantine, riunite ne “La Compagnia della Spergola”, con il sostegno dei comuni di Scandiano, Albinea, Quattro Castella e Bibbiano, sta riscoprendo un vitigno autoctono coltivato da diverse generazioni di agricoltori, la Spergola ovviamente, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni della viticultura locale legata alla Spergola, in coerenza con i principi della salvaguardia ambientale e perseguendo lo sviluppo ecosostenibile del territorio.

Siamo nel cuore dell’Emilia enoica, terra essenzialmente di Lambrusco, ma che, grazie ad un manipolo di cantine, riunite ne “La Compagnia della Spergola”, con il sostegno dei comuni di Scandiano, Albinea, Quattro Castella e Bibbiano, sta riscoprendo un vitigno autoctono coltivato da diverse generazioni di agricoltori, la Spergola ovviamente, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni della viticultura locale legata alla Spergola, in coerenza con i principi della salvaguardia ambientale e perseguendo lo sviluppo ecosostenibile del territorio.

A capirne le peculiarità, i produttori locali, che hanno sempre creduto nella potenzialità del frutto e si sono impegnati per restituire ai lumi dell’ampelografia e dell’enologia moderna un vitigno autoctono altrimenti dimenticato. Il Comune di Scandiano, insieme alle quattro cantine fondatrici della “Compagnia della Spergola”, incoraggiarono qualche anno fa uno studio biologico e genetico dell’uva, che culminò nel 2004, quando la professoressa Fontana, dell’Università degli Studi di Bologna, riuscì a isolarne il gene. Oggi, quindi, l’uva non parte più per destinazioni sconosciute, ma resta dove si produce: un’area che comprende l’intero territorio dei comuni collinari di Scandiano, Albinea, Bibbiano, Canossa, Casalgrande, Castellarano, Montecchio, Quattro Castella, San Polo d’Enza, Vezzano sul Crostolo, Viano e parte dei territori dei comuni di Reggio Emilia, Casina e Sant’Ilario d’Enza.

La Compagnia della Spergola nasce l’8 maggio 2011 con la firma, avvenuta nella Rocca dei Boiardo, del protocollo tra il Comune di Scandiano, la Provincia di Reggio e quattro cantine del territorio: Casali viticultori, Aljano, Bertolani e Arceto. L’accordo, fin dalle sue origini, aveva l’obiettivo di favorire la sensibilizzazione verso il vino Spergola e, mediante questo, incrementare l’economia e il patrimonio locale, istituire relazioni prolifiche con operatori del settore e commerciali e costruire progettualità concrete in grado di promuovere il territorio e le sue genti.

Il 30 agosto 2016 la Compagnia si allarga e viene firmato un nuovo “Protocollo d’Intesa” nel Salone d’onore della Rocca dei Boiardo. Nel gruppo entrano a far parte altre quattro aziende produttrici reggiane: cantina Fantesini, Azienda Agricola Reggiana, Collequercia e cantina Sociale di Puianello, oltre ai loro Comuni di riferimento: Bibbiano, Albinea e Quattro Castella. Da quel giorno della Compagnia fanno parte le realtà che lavorano circa 80 ettari di filari di Spergola, sui 100 ettari totali censiti. Oggi la Compagnia della Spergola è un esempio di sinergia e collaborazione della realtà vinicola del territorio. Attraverso la volorizzazione di questo vitigno autoctono la Compagnia promuove e favorisce il turismo eno-gastronomico e ha creato un “marchio qualità” per accedere ai mercati nazionali e internazionali.

Informazioni: Compagnia della Spergola

Il Nocino tradizionale

Il nocino risulta essere il più diffuso dei liquori “domestici” prodotti a Reggio Emilia.

Il “nocino” si ottiene da una macerazione alcolica di circa 40 giorni, di noci a mallo verde. Raggiunge così una gradazione alcolica intorno 40° dopo l’aggiunta dello sciroppo zuccherino.

Questo liquore vanta un alto potere digestivo si consiglia perciò di servirlo a fine pasto, per apprezzarne le sue particolari caratteristiche.

Ciccioli

I ciccioli sono un prodotto alimentare ottenuto dalla lavorazione del grasso presente nel tessuto adiposo interno del maiale nella preparazione dello strutto.

I ciccioli sono un prodotto alimentare ottenuto dalla lavorazione del grasso presente nel tessuto adiposo interno del maiale nella preparazione dello strutto.Il grasso, separato dalla cotenna e fatto a dadini, è messo a cuocere a fuoco lento e costante, fino a ebollizione, per non meno di tre ore, in paioli di rame o di acciaio, così da fondere la parte grassa e consentire l’evaporazione dell’acqua contenuta. Quando i pezzi di grasso hanno acquistato un colore biondo dorato vengono versati in un canovaccio, strizzati e infine aggiunti di aromi: garofano, cannella, pepe, noce moscata e in dosi variabili a seconda del norcino.

La parte colata è lo strutto, la parte solida residua sono i ciccioli. La strizzatura può avvenire in torchietti in legno o acciaio oppure tra assi incernierate a un lato; dopo la torchiatura i ciccioli possono essere lasciati in formella oppure sbriciolati a caldo. Si conservano tranquillamente fino a tre o quattro mesi.

I ciccioli sono un alimento ipercalorico che, nella tradizione contadina, rappresentava un ottimo pasto, in unione alla polenta. Ora si utilizzano soprattutto per accompagnare aperitivi e antipasti. Sbriciolati rendono più gustose focacce, pane e polenta, in particolare in Irpinia viene fatta una pagnotta che nell’impasto contiene appunto i ciccioli.

Ogni anno in ottobre si svolge ad Albinea la tradizionale Festa dei Ciccioli Balsamici.