Monumento Mai più

Piazza Caduti Alleati di Villa Rossi e Villa Calvi a Botteghe

Costruito in marmo bianco, la stele presenta una superficie parzialmente levigata. Nella parte bassa il monumento comprende la sagoma del paese, mentre nella parte alta un volo di colombe accompagna la sagoma di alcune frecce direzionali.

Costruito in marmo bianco, la stele presenta una superficie parzialmente levigata. Nella parte bassa il monumento comprende la sagoma del paese, mentre nella parte alta un volo di colombe accompagna la sagoma di alcune frecce direzionali.

Al monumento così progettato venne giustapposto in seguito un bassorilievo ovale in bronzo raffigurante la testa di un soldato tedesco, il cancello di Villa Rossi e un partigiano armato. L’epigrafe è riportata in lingua inglese, tedesca e russa.

L’opera, inaugurata nel 1955, nasce da un’idea sviluppata dagli studenti della scuola media “Ludovico Ariosto” ed è stata finanziata dall’Amministrazione Pubblica di Albinea.

Ricorda l’operazione Tombola: l’assalto al comando tedesco della Linea Gotica occidentale di villa Rosse Villa Calvi , portato a termine la notte tra il 26 e il 27 marzo 1945 dai paracadutisti inglesi insieme a partigiani italiani e russi.

Lapide in memoria dei paracadutisti britannici

Villa Rossi

La lapide è in marmo grigio e presenta i nominativi dei caduti in incavo.

Nella parte alta essa è fregiata della figura di un paracadute, mentre nella parte bassa consta del motto del battaglione alleato a cui appartenevano i soldati inglesi che perirono nell’attacco notturno a Villa Rossi.

L’inaugurazione dell’opera è avvenuta il 27 marzo 1946.

Ricorda i tre paracadutisti inglesi uccisi dai tedeschi durante l’attacco del 1945: il tenente Riccomini, il sergente Guscott e il caporale Bolden e si trova accanto alla porta d’ingresso di Villa Rossi.

Ai Caduti di tutte le guerre

Piazza Cavicchioni

In cemento e di forma esagonale, il monumento presenta sul lato centrale una lapide in marmo grigio con epigrafe in rilievo, mentre ai lati, intonacati e di colore arancione, sono applicati quattro bassorilievi in bronzo raffiguranti figure allegoriche di donne, bambini e animali, insieme ad altre simbologie che si richiamano alla fratellanza e alla pace tra i popoli.

Alla base è fissata una lastra in bronzo contenente un’epigrafe dettata dagli alunni delle scuole di Albinea.

L’opera è stata commissionata dall’Amministrazione di Albinea e l’inaugurazione è avvenuta il 26 marzo 1988.

La lastra in bronzo alla base della struttura venne scoperta nel 1990.

Cippo in memoria di Mario Simonazzi “Azor”

Via Caduti per la Libertà (di fronte alla scuola primaria Renzo Pezzani)

Il monumento era collocato in precedenza a Montericco, nei pressi della scuola elementare. In seguito è stato trasferito a Fola di fronte alla scuola elementare Renzo Pezzani. E’ una piccola colonna in pietra gessosa e presenta l’epigrafe in rilievo e la fotoceramica del caduto. Commissionato dall’ALPI di Reggio, l’inaugurazione risale al 1946.

Chi era Azor

Mario Simonazzi nacque ad Albinea l’8 settembre del 1920 da Angelo, falegname, e Paolina Schiatti. Dopo aver atteso gli studi elementari, venne ammesso al collegio di San Rocco che, sotto la direzione di don Dino Torreggiani, in quegli anni permetteva ai giovani – tra i quali qualche anno prima vi era stato anche Giuseppe Dossetti – di formarsi in un ambiente che assicurava una certa dose di impermeabilità rispetto alla propaganda fascista. Fu durante questo periodo che S. divenne socio della Giac e, visto il suo impegno e la dedizione espressa verso l’associazione, fu anche nominato delegato Aspiranti del suo circolo. Terminati gli studi ginnasiali, nel febbraio del 1937 fu assunto nel settore tecnico-amministrativo delle Officine meccaniche reggiane.

Vista la sua occupazione in una fabbrica ritenuta di fondamentale interesse militare, allo scoppio della Seconda guerra mondiale il giovane riuscì a evitare in un primo momento il richiamo sotto le armi. Nell’estate del 1943, tuttavia, dovette presentarsi per svolgere un periodo di formazione militare a Roma. Fu proprio nel periodo trascorso nella capitale che venne raggiunto dalla notizia della caduta del regime fascista e, successivamente, da quello della ratifica dell’armistizio di Cassibile che poneva ufficialmente fine alle ostilità con le forze alleate. Per non essere costretto a consegnarsi ai tedeschi abbandonò il proprio posto e, rientrato fortunosamente a casa, poté riprendere il lavoro presso le Officine fino a gennaio dell’anno successivo. Nei primi giorni del 1944, infatti, lo stabilimento fu seriamente danneggiato da un bombardamento aereo alleato e, per continuare la produzione, la fabbrica venne spostata nella zona di Varese. Per non lasciare la propria famiglia S. rifiutò il trasferimento e, temendo di essere raggiunto dai bandi di reclutamento della Rsi, si dette alla clandestinità. Grazie ai precedenti contatti intessuti con i responsabili del movimento resistenziale nel reggiano – assieme all’amico Giorgio Morelli si era già dedicato alla pubblicazione dei «Fogli tricolore», di tono chiaramente antifascista –, egli poté raggiungere le formazioni partigiane attive nella zona.

Assunto il nome di battaglia di «Azor» – che ricalcava quello di un personaggio del giornale per ragazzi «Il Vittorioso» –, nell’agosto del 1944 S. organizzò e coordinò una banda partigiana radunando diversi giovani provenienti dal suo paese natale. In questo periodo, a causa della profonda riorganizzazione delle formazioni della Resistenza dovuta all’opera di rastrellamento dei nazifascisti, egli divenne il comandante della 4a zona delle Squadre d’azione patriottica (Sap). Fu in questo ruolo che, nell’autunno dello stesso anno, il giovane si distinse in diverse azioni di sabotaggio e in operazioni volte al reperimento di armi e munizioni.

Assunto il nome di battaglia di «Azor» – che ricalcava quello di un personaggio del giornale per ragazzi «Il Vittorioso» –, nell’agosto del 1944 S. organizzò e coordinò una banda partigiana radunando diversi giovani provenienti dal suo paese natale. In questo periodo, a causa della profonda riorganizzazione delle formazioni della Resistenza dovuta all’opera di rastrellamento dei nazifascisti, egli divenne il comandante della 4a zona delle Squadre d’azione patriottica (Sap). Fu in questo ruolo che, nell’autunno dello stesso anno, il giovane si distinse in diverse azioni di sabotaggio e in operazioni volte al reperimento di armi e munizioni.

Nel gennaio del 1945, visto il continuo afflusso di uomini che raggiungevano le formazioni partigiane, il comando piazza, per volontà del Cln provinciale, decise di suddividere ulteriormente in brigate le Sap. S. venne dunque nominato vicecomandante della 76a brigata «Angelo Zanti» e, cambiato il proprio nome di battaglia in «Salardi», raggiunse la sua nuova zona di operazioni tra la via Emilia e la collina a ridosso dell’Appennino. Secondo alcune ricostruzioni, la nuova qualifica ottenuta, pur rappresentando il giusto riconoscimento per le capacità organizzative e militari dimostrate nei mesi di attività partigiana, era soprattutto un espediente per allontanare un comandante carismatico e apprezzato dalla sua zona di operazione, sostituendolo con un partigiano comunista che potesse essere maggiormente disciplinato alle direttive politiche provenienti dalla frangia del Cln che richiedeva, nella nuova fase di lotta, una più incisiva azione militare.

Il 23 marzo del 1945, mentre la sua formazione era fatta oggetto di una vastissima operazione di rastrellamento da parte delle forze nazifasciste, S. venne dichiarato disperso e il suo corpo ritrovato solo il 3 agosto, sepolto in un bosco in località Lupo, nel comune di Vezzano sul Crostolo, non distante da dove era scomparso. Nell’immediato dopoguerra la notizia della sua morte venne eliminata dalla narrazione degli eventi di quel periodo. Solo in seguito, l’amico Giorgio Morelli «Il solitario» portò alla ribalta la questione attraverso tre articoli polemici usciti tra l’ottobre e il dicembre del 1945 dal significativo titolo Chi ha ucciso Azor?, pubblicati sul periodico «La nuova penna», che esortavano esplicitamente a fare chiarezza sulla possibilità che S. fosse caduto per mano di compagni partigiani. Nel 1951 i presunti responsabili, due partigiani comunisti, furono processati per l’uccisione del vicecomandante partigiano. Dichiaratisi innocenti, al termine del procedimento uno dei due fu assolto per insufficienza di prova, l’altro invece non si presentò al processo e venne ritenuto colpevole dalla Corte d’Assise d’appello di Bologna e giudicato in contumacia.

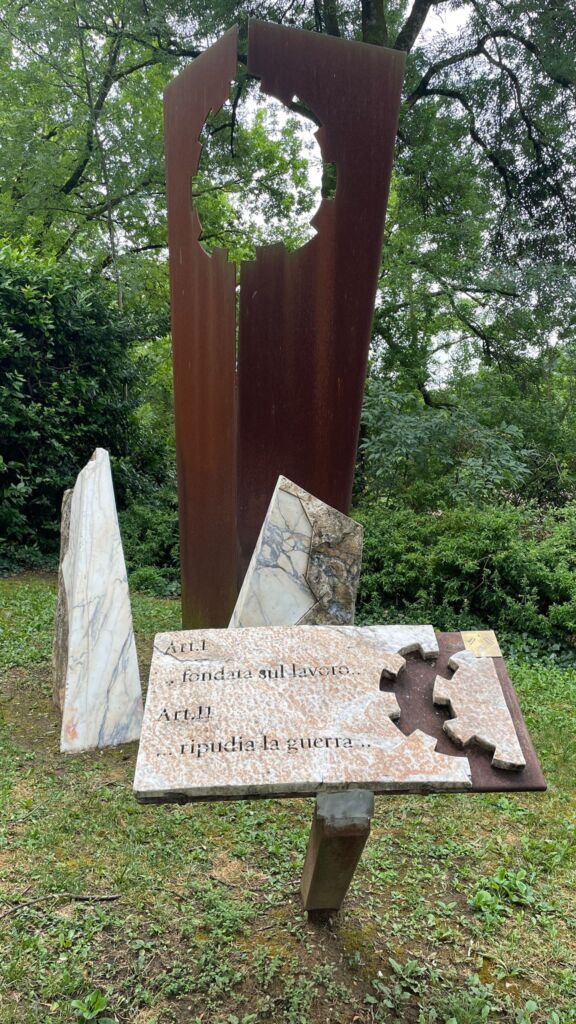

Monumento alla costituzione

Parco dei Frassini

Nel Parco dei Frassini è presente il monumento dedicato alla Costituzione Italiana realizzato dagli scultori Bertani e Romani secondo un disegno progettato dai ragazzi della scuola media di Albinea.

È composto da una parte centrale in corten, due parti di marmo conficcate nel terreno e un leggio con la parte superiore in marco in cui sono scolpite le parole “fondata sul lavoro…” dell’articolo 1 e “…ripudia la guerra” dell’articolo 11 della nostra Carta.

Monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale

Parco dei Frassini

Alle spalle della sala civica si trova il monumento ai caduti della Prima Guerra mondiale di cui resta purtroppo soltanto il basamento con incise le parole “Albinea ai suoi caduti 1915-1918”.

In origine la base era sormontata dalla statua di un soldato (milite ignoto) ed era collocata in piazza Cavicchioni.

Lapidi ai caduti e ai partigiani

Nell’atrio del municipio di Albinea sono presenti tre lapidi in marmo scolpito che ricordano i caduti albinetani nella Prima Guerra Mondiale morti in seguito a ferite in servizio e a malattie. La quarta lapide presente è in memoria dei partigiani albinetani caduti nella lotta contro il nazifascismo.

Sul muro esterno della chiesa di Borzano è presente una lapide in memoria dei morti di quella parrocchia nella Prima Guerra Mondiale.

Nel cimitero di Brzano è stata collocata una lapide che ricorda i partigiani borzanesi morti combattendo il nazifascismo.